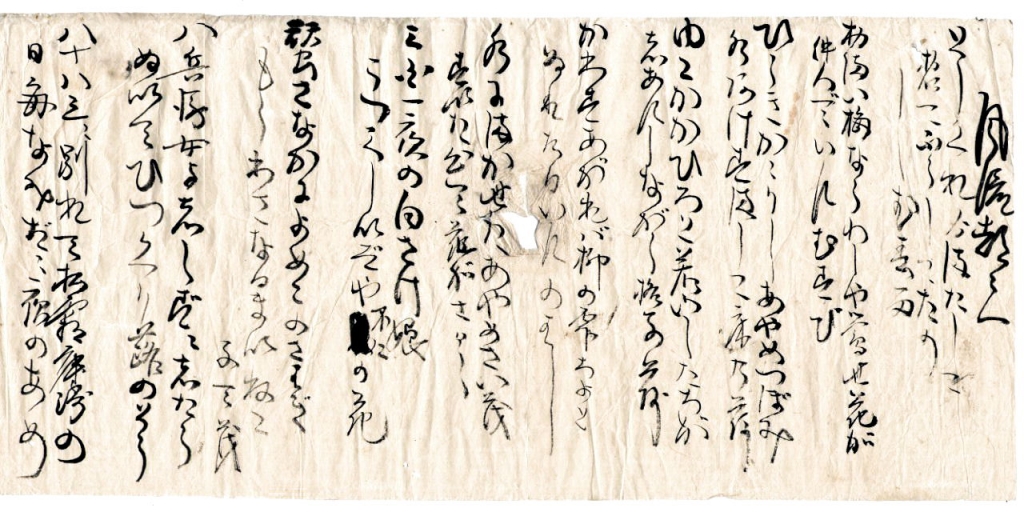

風流都々一

【古文書倶楽部2017-7】

明治のごく初年のものと思われる「風流都々一」なるメモ書を読んでみた。

庶民文芸の一のようだ。遊里などでの特殊な用語の意味が難しい。

風流都々一

としのくれよりまたして おいて、ふらしてたのしむ春の雨

(「ふる」は、女が「ふる」ことをかけるのだろう)

おまい梅ならわしゃ鴬よ 花が仲人で いんむすび

(関東では「え」を「い」と訛るので「いんむすび」とは「えんむすび」のことだろう)

ひらきかかりし あやめのつぼみ 水あげすまして 床の前

(「水揚げ」は、遊里用語)

ゆこかかひろと若いしたちが しあんしながら格子前

(行こか帰ろと若い衆たちが、思案しながら。格子は遊郭の格子窓。)

かわずあがれば柳の雫 ちょと ぬれたるいけのはし

(蛙と「買わず」をかけるのだろう。「あがる」もたぶん遊里用語)

水にまかせたあやめでさいも すいた心で花がさく

(「風まかせ」という言葉もあるが、気楽というより、自分の意志で動けない不自由さをいうようだ)

三国一夜の白さけ娘 うつくしいぞや不二の花

(「白さけ」は「白酒」と何かをかけたものか、不明。藤と富士。富士山を「三国一」という、富士講流行の背景が見えるので、明治初期のものと見られる)

蚕さなかによめごのさわぎ もらわざなるまいねた子でも

(「蚕が寝る」と表現するような、養蚕の上でのあまり良くない状態があるのかもしれない。)

八兵衛女としらずにしたら ぬいてびっくり蕗のとう

(八兵衛は(特に下総船橋あたりの)下級遊女。「蕗のとう」は難しい)

八十八三に別れて松霧(霜?)唐崎の 日毎なみだに夜の雨

(「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。上の句の読み方が不明。通常の七七七五ではないのかもしれない。「八十八夜の別れ霜、名残の霜」などの慣用句があるが……。)

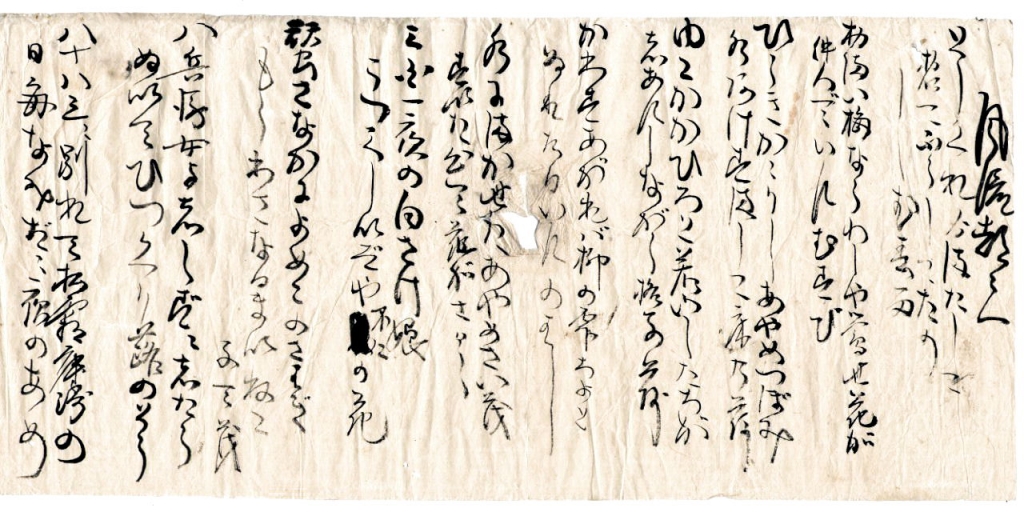

明治のごく初年のものと思われる「風流都々一」なるメモ書を読んでみた。

庶民文芸の一のようだ。遊里などでの特殊な用語の意味が難しい。

風流都々一

としのくれよりまたして おいて、ふらしてたのしむ春の雨

(「ふる」は、女が「ふる」ことをかけるのだろう)

おまい梅ならわしゃ鴬よ 花が仲人で いんむすび

(関東では「え」を「い」と訛るので「いんむすび」とは「えんむすび」のことだろう)

ひらきかかりし あやめのつぼみ 水あげすまして 床の前

(「水揚げ」は、遊里用語)

ゆこかかひろと若いしたちが しあんしながら格子前

(行こか帰ろと若い衆たちが、思案しながら。格子は遊郭の格子窓。)

かわずあがれば柳の雫 ちょと ぬれたるいけのはし

(蛙と「買わず」をかけるのだろう。「あがる」もたぶん遊里用語)

水にまかせたあやめでさいも すいた心で花がさく

(「風まかせ」という言葉もあるが、気楽というより、自分の意志で動けない不自由さをいうようだ)

三国一夜の白さけ娘 うつくしいぞや不二の花

(「白さけ」は「白酒」と何かをかけたものか、不明。藤と富士。富士山を「三国一」という、富士講流行の背景が見えるので、明治初期のものと見られる)

蚕さなかによめごのさわぎ もらわざなるまいねた子でも

(「蚕が寝る」と表現するような、養蚕の上でのあまり良くない状態があるのかもしれない。)

八兵衛女としらずにしたら ぬいてびっくり蕗のとう

(八兵衛は(特に下総船橋あたりの)下級遊女。「蕗のとう」は難しい)

八十八三に別れて松霧(霜?)唐崎の 日毎なみだに夜の雨

(「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。上の句の読み方が不明。通常の七七七五ではないのかもしれない。「八十八夜の別れ霜、名残の霜」などの慣用句があるが……。)

Comments